肺高血圧症の病態の解明、診断能と治療成績の向上、および治療指針の確立をはかり、貢献することを目的として活動を行っております

本学会について

2022年度 日本肺高血圧・肺循環学会「学会奨励賞」基礎研究賞 受賞者

2022年度「学会奨励賞」基礎研究賞 受賞者および受賞研究題目

石田 秀和(大阪大学大学院医学系研究科 小児科学)

「多彩な原因に由来する小児肺高血圧症の病態解明及び治療開発に関する多角的研究」

研究要旨

小児期に発症する肺動脈性肺高血圧症(PAH)は、特発性/遺伝性肺動脈性肺高血圧症(I/HPAH)にとどまらず様々な基礎疾患を背景に発症し、その病態解明や特異的な治療法の開発は進んでいない。応募者はこれまで多くの小児PAH患者を診療する中で、様々な病態を呈する小児PAHの基礎研究を行ってきた。

① 早産児の気管支肺異形成(BPD)とそれに伴う肺高血圧症に対する肺胞新生および肺血管新生を目指した研究

近年、超早産児の救命率が上昇しているが、肺発生が未熟な段階で出生した児では、生後も呼吸不全や重度の肺高血圧が持続する症例がある。これら早産に伴うBPDの重症例は非常に予後不良である。従来、BPDの動物モデルとしてラット新生仔高濃度酸素曝露モデルが用いられてきたが、現代の新生児集中管理では高濃度酸素投与を極力避けるため、現実のヒト患者病態を反映しておらず、モデルの妥当性に疑問があった。我々は既報をもとに、SU5416を日齢1のラットに投与し、その後通常酸素化で飼育することで、ヒトBPDに特徴的な肺血管および肺胞形成の粗鬆化を呈する新たなBPDモデルラットを樹立した。このラットは日齢7以降、呼吸不全と肺高血圧、体重増加不良を呈した。これに対して、cGMPを賦活化するリオシグアトを日齢10から経口投与することで、肺血管及び肺胞の粗鬆化が有意に改善することを明らかにした。しかし、このモデルラットではリオシグアトの生命予後改善効果は示されなかった。(Katsuragi S, Ishida H*, et al. Experimental Lung Research. 2021;47(8):382-389. *Corresponding author)

② 原子間力顕微鏡(AFM)を用いた肺動脈平滑筋細胞のレオロジー解析と薬物応答性

近年登場した様々な肺血管拡張薬は、IPAH患者の血行動態、運動耐容能やイベント発生率を改善させるが、肺動脈平滑筋細胞(PASMC)の弾性や流動性など、細胞の機械的特性とそれに対する薬理効果については明らかになっていない。応募者らは肺移植の際に採取された、IPAH小児患者の肺動脈およびトリミングされたドナー肺動脈からPASMCの初代培養を樹立し、マイクロ基盤上に細胞を配置したのちにAFMを用いて細胞の弾性及び流動性を測定した。IPAH患者PASMCは健常PASMCよりも細胞弾性が高い、「硬い」細胞であった。培地にシルデナフィルを添加すると、健常PASMCでは細胞弾性は変化しなかったが、IPAH患者PASMCでは有意に細胞弾性が低下した。マシテンタンおよびリオシグアトを添加すると、IPAH患者PASMCでは弾性が低下し細胞流動性が上昇した。臨床では肺血管拡張薬のcombination therapyの有用性が確認されている。そこでマシテンタンとリオシグアトの両者をIPAH患者PASMCに添加すると、より低い薬物濃度で細胞弾性は低下し、combination therapyの有用性の基礎的根拠となる知見が得られたとともに、in vitroでの薬効評価系としてAFMが利用可能であることが示唆された。(Katsuragi S, Ishida H*, et al. Cardiology Research. 2021;12(4):231-237. *Corresponding author)

③ iPS細胞を用いたダウン症候群に関連する肺高血圧症の病態解明

先天性心疾患を伴うダウン症候群患者が肺高血圧を合併しやすいことは古くから知られていた。その原因として、上気道閉塞や低換気などの呼吸要素が大きいものと考えられてきたが、21トリソミーを有する肺血管細胞の生理学的特性についてはこれまで未解明であった。応募者らはダウン症候群患者からiPS細胞を樹立し、また遺伝子改変により、21トリソミーiPS細胞における21番染色体の1本を削除した正常核型修正iPS細胞ラインを樹立した。これらのisogenic iPS細胞ペアを含めた複数のダウン症候群および健常iPS細胞ラインを血管内皮細胞へと分化誘導したのちに、その細胞特性を検討した。まず、ダウン症候群iPS細胞由来血管内皮細胞では、tube formation機能が低下しており内皮細胞機能障害の存在を伺わせた。またアポトーシスの亢進および活性酸素種の上昇がみられ、酸素消費速度(OCR)の低下が認められた。すなわちミトコンドリア機能障害がダウン症候群における内皮機能障害の原因と考えられた。次にRNA-seq解析を行ったところ、ダウン症候群内皮細胞では21番染色体上の遺伝子だけでなく多くの遺伝子の発現パターンが変化していることが明らかとなった。その中でミトコンドリア機能に関わる遺伝子として5番染色体上のEGR1遺伝子に着目した。ダウン症候群内皮細胞でEGR1の発現は有意に上昇しており、siEGR1およびEGR1阻害薬をダウン症候群iPSC由来内皮細胞に添加してEGR1を抑制すると、OCR及びtube formation機能は正常と同レベルまで回復した。また、他臓器での既報からEGR1の上流因子として21番染色体上のDYRK1Aが関わっていると考え、DYRK1A inhibitorを添加したところ、ダウン症候群内皮細胞のOCR及びtube formation機能は完全に回復した。また、VSD術後にPAHを合併したダウン症候群患者の肺組織を解析したところ、免疫染色にて肺動脈内皮細胞でのEGR1発現が健常人よりも有意に亢進していることが明らかとなり、iPS細胞を用いたin vitroでの実験だけでなくヒト患者においてもEGR1がダウン症候群のPAH発症に重要な役割を果たしていることが判明した。(Suginobe H, Ishida H*, et al. submitting data. 石田. 2021年.第6回日本肺高血圧・肺循環学会にて発表)

矢尾板 信裕(東北大学病院循環器内科学)

「線溶能低下による慢性血栓塞栓性肺高血圧発症機序」

研究要旨

慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)は肺動脈内に器質化血栓を生じ、さらに末梢肺動脈の血管リモデリングを生じることで肺高血圧症を来す致死的疾患である。近年、肺動脈形成術(BPA)によりその予後は改善してきているが、肺動脈内器質化血栓形成の病因は不明であった。

In vivoにおける血栓形成は最初に血小板が活性化し凝集することで開始される。さらに血管内に生じた血栓は線溶系により溶解される。線溶系はtPAがフィブリン上のリジン残基に結合し、フィブリン上でプラスミノーゲンをプラスミンに変換し、プラスミンがフィブリンを分解することで生じる。thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor(TAFI)は血漿中に存在し、フィブリン上のリジン残基を切除することで線溶能を抑制する。TAFIはトロンボモジュリン(TM)に結合したトロンビンやプラスミン、活性化血小板により活性化されることから、血小板が活性化状態の場合にはより強く活性化し、線溶系を強く抑制することが報告されている。CTEPHは肺動脈内に器質化血栓を形成することから血小板の活性化による血栓形成から線溶系による血栓溶解の過程で異常を来すことが考えられるが、その機序は不明であった。

最初にCTEPH患者において血小板が活性化していることを報告した(Yaoita, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014)。さらに全線溶能を評価するWhole-blood clot lysis assayとPlasma-clot lysis assayにより、全線溶能がCTEPH患者で著しく低下していることを突き止めた(Yaoita, et al. Arteriscler Thromb Vasc Biol. 2016)。その上でCTEPH患者において、血小板活性化から線溶能低下、器質化血栓形成に至る詳細な分子機構を検討するために、それらに関与する新規病因蛋白TAFIに着目した。実際に血漿中TAFIの抗原量及び活性化を測定すると、CTEPH患者で著しく高値であった。また、健常者の血漿にCTEPH患者で認められたTAFIの血漿中抗原量と同等のTAFIをex vivoで加えるとCTEPH患者と同程度の線溶能低下を再現することが出来た。さらにCTEPH患者の血漿にTAFI阻害剤を加えるとCTEPH患者の線溶能の低下が改善することを示した。

TAFIとCTEPH発症の機序を検討するためにTAFI過剰発現マウスを作成し、低酸素暴露にて肺高血圧症を誘発した。その結果、TAFI過剰発現マウスでは肺高血圧症が悪化し、肺動脈内血栓が有意に増加することが判明した。実際にCTを撮影すると、TAFI過剰発現マウスを低酸素に暴露するとCTEPHに類似した肺動脈の閉塞を認めることがわかった。その機序としてin vitroの実験によりTAFIの過剰発現により、血管の透過性が亢進し炎症を惹起することで、血栓形成および肺高血圧症の悪化を来すことがわかった(Satoh T, Yaoita N, et al. Circ Res. 2017)。

CTEPH患者においてTAFIの抗原量及び活性化増加の機序を明らかにするために、CTEPH患者のWhole exome analysisを行い、それらに関わる一塩基変異多型(SNPs)を解析した。その結果今まで日本人では報告のなかったTAFIの抗原量を増加させるプロモーター領域の-1120G/TのSNPsを24%のCTEPH患者で認めた。また急性肺塞栓症の既往のあるCTEPH患者では急性肺塞栓症の危険因子である第V因子のSNPs(6665A/G)やフォンウィルブランド因子のSNPs(4585G/C)を有意に高頻度で認める一方で、急性肺塞栓症の既往のないCTEPH患者ではTMのSNPs(1418C/T)が有意に高頻度で認められた。このSNPsはTMの発現を増加させること、及びTMがTAFIを活性化させることから、TAFIの活性化にこのSNPsが寄与している可能性を考え、このSNPsの有無にてCTEPH患者のTAFIの活性化を測定した。その結果、このSNPsを有するCTEPH患者では有意にTAFIが活性化していることがわかった(Yaoita N, et al. J Am Heart Assoc. 2020)。

これらのことからCTEPHの器質化血栓形成にはTAFIによる線溶能の低下、及び炎症の惹起が関与していることが示唆され、さらにTAFIの抗原量増加、及び活性化にはCTEPH患者のSNPsが関与している可能性が示唆された。

佐藤 大樹(東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野)

「肺高血圧症でみられる肺動脈機能障害の病態解明を目指した新規動物モデルの開発」

研究要旨

応募者は主に肺高血圧症を中心とした循環器疾患と血栓線溶系の基礎研究を行ってきた。特に慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)や運動誘発性肺高血圧症といった、今日まで動物モデルがなく、病態が末解明である分野にチャレンジし、新規性のある研究を行ってきた。

2014年から東北大学循環器内科の博士課程で、「慢性血栓塞栓性肺面血圧症の新規動物モデルの確立と血栓の線溶抵抗性の解明」を題目に基礎研究を行い、その研究成果をCirculation Research誌(Satoh T, Shimokawa H, et al. Circ Res. 120:1246-1262 , 2017)に報告した。

CTEPHは、肺動脈内膜切除術だけでなく、肺動脈バルーン拡張術や肺血管拡張薬が目覚ましい進歩を遂げているが、病態解明に関する基礎研究は進んでいない分野である。当科はCTEPHの特徴である「不溶性の血栓」に焦点を当て研究を積み重ねており、応募者はそのプロジェクトに関してリーダーシップをとってきた。

CTEPH患者の血液を室温に放置することで成形される血栓が、コトンロール群と比較し、組織プラスミノーゲン活性化因子tPAに対して特異的に不溶性を示すことを発見した。tPAがプラスミノーゲンを活性化させるために血栓のリジン残基が必要である特徴から、リジン残基を切り取る働きをもつ線溶系阻害因子TAFIに着目した(Yaoita N, Satoh T, Shimokawa H et al. Arterioscler Thromb Vase Biol. 36: 1293-1301,2016)。応券者は、活性型TAFIがCTEPH患者の血漿で有意に高値であることを発見した。またTAFI過剰発現マウス、ノックアウトマウス、肝臓特異的過剰発現マウスなどを使用し、TAFIが肺動脈の血管透過性を充進させ、炎症を惹起し、難溶性の血栓形成を惹起することを明らかにした(Satoh T, Shimokawa H, et al. Circ Res. 120:1246-1262, 2017) 。同研究成果を日本肺循環学会(2015, 2018)、欧州心臓学会(2017)で報告し、第81回日本循環器学会学術集会ではシンポジウム(2017)で発表した。

2018年からは米国ピッツバーグ大学に留学し「運動誘発性肺高血圧症の新規モデルの確立」を題目として基礎研究を行い、Circulation誌(Satoh T, et al. Circulation. 24;144(8):615 -637, 2021)に報告した。

左室駆出率が保持された心不全患者(HFpEF)では、運動時に肺高血圧を呈することが多く、肺血管抵抗上昇を伴う場合に予後不良とされる。運動誘発性肺高血圧症は、最新の欧州ガイドラインでも定義され、今後の肺血高圧症研究のトピックスである。今日まで、運動誘発性肺高血圧症の動物モデルが存在せず、その病態は未解明であった。特に動物実験においては運動時の血行動態の評価が困難であったが、応募者は、ポリエチレンチューブの形状を調整することにより、ラットに対して長期的カテーテル留置を可能としHFpEFラットにおいて、運動時に肺高血圧症がみられることを発見した。またHFpEF患者に合併することの多いメタボリックシンドロームがミトコンドリア酸化ストレスを増加させ、H3K9アセチル化、miR193b、NFYAを介し、血管拡張において中心的な役割を担う可溶性グアニル酸シクラーゼ(soluble guanylate cyclase: sGC)を低下させることを発見した。このsGCの低下が肺動脈機能障害を惹起し、運動誘発性肺高血圧症の発症に関与することを明らかにした。

また同研究手法を用いてSGLT2阻害薬がHFpEFモデルラットでみられる肺動脈機能障害と運動誘発性肺高血圧症を改善させることを発見し2020 年の米国胸部学会のシンポジウムで発表した。また、同モデルラットの肺動脈でみられる酸化ストレスがミトコンドリア機能障害によるものであることを発見し、2021年の日本心血管作動物質学会で報告した。

臨床研究の観点からも肺動脈の機能に関して研究を行い、Gladwin教授の研究室に留学中に、「心臓血管外科手術の周術期における一酸化窒素の肺循環動態維持における重要性」(Satoh T, et al. Am J Respir Crit Care Med. 198(I 0):1244-1246 , 2018)について報告した。

2021年4月から東北大学に戻り、肺高血圧診療、大学生院の指溝、他施設との連携、学会参加などを精力的に行っている。今後も、肺高血圧症や心不全患者における運動時の肺動脈や心機能の変化・役割を中心に、未だ研究しつくされていない病態を基礎、臨床の面から解き明かすことを目指している。

2022年度 日本肺高血圧・肺循環学会「学会奨励賞」臨床研究賞 受賞者

2022年度「学会奨励賞」臨床礎研究賞 受賞者および受賞研究題目(五十音順)

佐藤 隆博(北海道大学呼吸器内科)

「肺高血圧症における右心機能の解析」

研究要旨

申請者はこれまでの研究で一貫して、肺高血圧症(PH)症例における右心不全の非侵襲的診断方法の確立や、右心不全の病態の解明を研究テーマとしている。

2010年から北海道大学医学部医学研究院にて研究を開始。画像診断でPH症例における右心機能解析を主に行った。心エコーや心臓MRIを用いて、PH症例における遅延造影の意義の検討(Sato T, et al. PLOS ONE, 8(6): e66724, 2013.)、心エコーでの右心機能指標の確立(Sato T, et al. J Am Soc Echocardiogr, 25:280-6, 2012.)、(Sato T, et al. Int J Cardiovasc Imaging, 29(8): 1799-805, 2013.)、(Sato T, et al. PLoS One. 9;12(11):e0187806, 2017.)、PH症例の右房機能を心臓MR(CMR)を用いて解析し病態、病状と関連があることを報告した(Sato T, et al. Int J Cardiol 168(1):420-6, 2013.)、(Sato T, et al. J Heart Lung Transplant, 34(3): 414-23, 2015.)。

2014年12月から2018年3月まで、Johns Hopkins University Pulmonary Medicine のPaul M. Hassoun教授のもとに留学。強皮症による肺動脈性肺高血圧症の血管拡張剤の初期併用療法の有効性を示した、ATPHSS studyに参加し(Pulm Circ. 8(2):2045894018769874, 2018)、そのサブ解析でCMRの画像所見を解析することにより論文を発表した(Sato T, et al. Pulm Circ Circ. ;8(1):2045893217748307, 2018)。また、留学中は基礎研究にも従事し、共著者としてJ Am Heart Assoc. 18;9(10):e016031, 2020.を発表した。

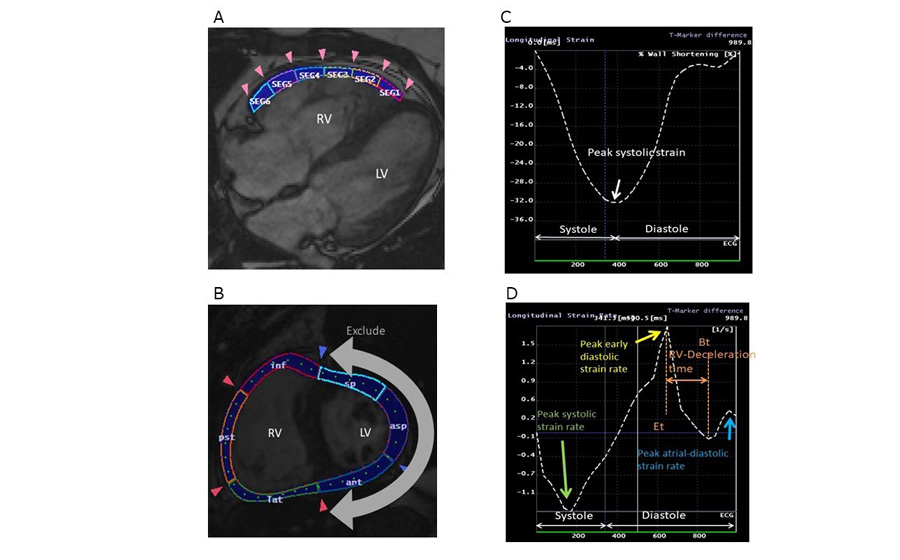

研究奨励賞に応募した論文(Pulm Circ. 2021 Sep 24;11(4):20458940211032529.)に関しては留学中に行った研究である。発表は2018年度 第3回日本肺高血圧・肺循環学会にて一般演題として発表した。研究内容は、肺動脈性肺高血圧症(PAH)は右心不全で死亡する疾患であることから、CMRを用いて、PAH症例の右心機能をCMR指標で表現できるか検討した。CMRはPAHの右心機能評価(特にRVEF)のgold standardとなってきている。また、心エコーを用いた右室(RV)strainは予後との関連が報告されており右心機能指標の1つとされてきている。近年、CMRとmultimodality tissue tracking(MTT)を用いた右室(RV) strainやstrain rate(SR)が新しい右心機能評価として有効であると報告されている。非観血的に正確な右心機能が求められる可能性がCMRで求めたstrain関連指標にあると考え、CMRで測定した右室strainやSR指標(右室の自由壁の長軸方向(図A)と短軸方向(図B)を測定。Peak systolic strainを図Cのように定義。Peak systolic strain rate: SRs, Peak early diastolic strain rate: SRe, peak atrial diastolic strain rate: SRa, Deceleration time: DT)を図Dのように定義)が、micromanometerカテーテルを用いて求めた、右室Ees(収縮能のgold standard)、Ea(後負荷のgold standard)やtau(拡張能のgold standard)と相関があるか検討した。対象は連続PAH 19名。PAH症例の平均の平均肺動脈圧は33 mmHg、平均肺血管抵抗は5.5 Wood unitsだった Eesと相関するCMR指標は存在しなかった。Ea(Log Ea)とは右室長軸方向のstrainは相関を認めた(r=0.46, p=0.049)。拡張能についてはtauと相関する指標は、右室長軸方向SRa(r = -0.61, p = 0.006)、右室長軸方向 SRe of DT(r = 0.75, p = 0.0002)、右室短軸方向 SRe (r = -0.5, p = 0.027)、右室短軸方向SRa (r = -0.52, p = 0.0257)、右室短軸方向SRe of DT(r = 0.62, p = 0.0058)と有意な相関を認めた。考察としては、Strain関連指標は容量依存的であることが示唆されており、このため収縮能との関連は示せなかった可能性がある。今後の課題としては、strain指標は予後との関連が示唆されているため、観血的な指標である、Ees、Ees/Eaなどが、非観血的指標をより良い指標であるのかを検討しつつ、より簡便で診療に役立つPAH症例の右心機能の探索が必要と考えられた。

重城 喬行(千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学)

「慢性血栓塞栓性肺高血圧症における腸内細菌叢異常と病態に与える意義」

研究要旨

肺高血圧症の肺組織には筋性肺動脈を中心に内膜肥厚や中膜肥厚を伴うリモデリングが認められることが古くから知られてきた。申請者は肺血管の微小変化が血行動態やガス交換に及ぼす病的意義」について申請者は強い関心を持ち、その影響について明らかにしてきた。しかし、肺動脈リモデリングが起こる原因については炎症性機序が関与すると言うことが概念的には提唱されてきたが、その詳細な機序は不明である。近年、腸内細菌叢異常が炎症性機序を介して心血管疾患の病態発生に関与しうると言う報告が認められている。申請者はその点に着目し、肺高血圧症患者および肺高血圧動物モデルで腸内細菌叢解析を行い、それらの腸内細菌叢異常の存在を示すとともに、病態へ与える影響について明らかにした。

1. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症における腸内細菌叢異常

慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)は、急性肺血栓塞栓症からの慢性化するプロセスにおいて、炎症性機序が関与すると考えられている(ERJ 2013;41:462)。炎症性腸疾患、脾臓摘出、カテーテル感染などの併存症の存在がCTEPHの発症リスクを高めること、CTEPH患者でIL-6, TNF-αなどの炎症性サイトカインが高値を示すことなどが根拠として上げられるが、その詳細な機序は明らかにされていない。肺高血圧モデルラットにおける腸内細菌叢異常の存在が認められたこと(Pulm Circ. 2020;10(3):2045894020929147.)からも、ヒト肺高血圧症においても腸内細菌叢異常が存在し、病態影響を与えることが想定された。申請者らはCTEPHにおいても腸内細菌叢異常が存在し病態に影響を与えるとの仮説を立て、CTEPH患者における腸内細菌解析を行った (Altered gut microbiota and its association with inflammation in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. BMC Pulm Med. 2022:22(1):138)。

対象は2017年10月から2020年1月にかけて同意が得られたCTEPH患者11名である。千葉大学医学部附属病院におけるCTEPH確定診断時に便採取を行った。対照群は共同研究を行った国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所で蓄積されている健常人の便サンプルおよびデータを用いた。抽出した対照群の22名はCTEPH患者と年齢、性別、BMIをマッチさせている。便サンプルから腸内細菌叢解析を施行した。細菌由来DNAを抽出し、次世代シークエンサーによる16S rRNA解析を行った。

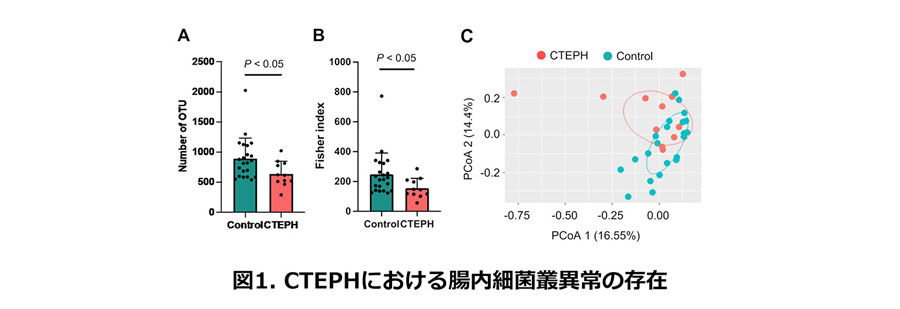

その結果、CTEPH患者の細菌叢は対照群と比較しα多様性が低下し (図1A,B)、主座標分析においても両群の腸内細菌叢組成が異なることが明らかとなった (MANOVA, p<0.05)。

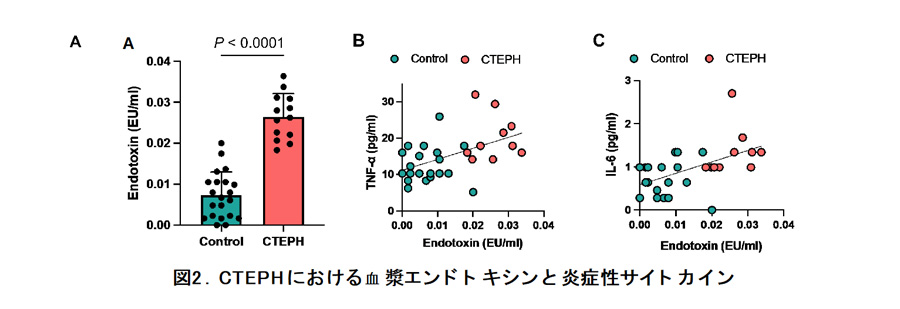

腸内細菌由来のエンドトキシンは腸管透過性の亢進に伴い腸管から血中に移行しうる。本研究では対照群と比較しCTEPH群では血漿エンドトキシン値が高値を示すことが明らかとなった(図2A)。さらに、CTEPH群では高値を示すエンドトキシンはTNF-α, IL-6などの炎症性サイトカインと正の相関を示すことが明らかとなり、CTEPHで高値を示す炎症性サイトカインとエンドトキシンの関連が示唆された(図2B, C)。

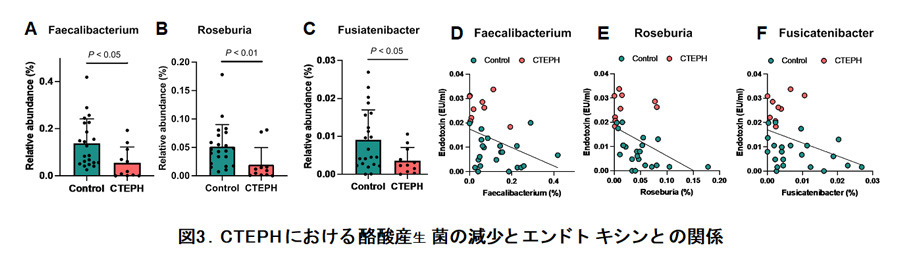

酪酸は酪酸産生菌による食物繊維の発酵より産生され、腸管上皮に最も重要なエネルギー源である。その不足は腸管バリア機能の破綻へとつながる。CTEPH患者群ではFaecalibacterium、Roseburia, Fusicatenibacterなどの酪酸産生菌の減少が認められ、菌の存在比と血漿エンドトキシン値との有意な負の相関を認めた (図3)。

以上よりCTEPHにおける腸内細菌叢異常の存在が初めて示され、CTEPH病態成立ないしは結果として、腸内細菌叢異常が関与しうることが示唆された。

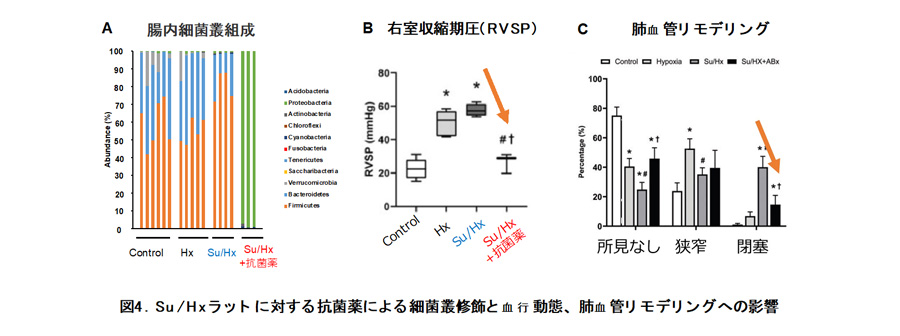

2. 腸内細菌叢の修飾が肺高血圧症における肺動脈リモデリングの進展を抑制しうる

肺高血圧症モデルラットにおける腸内細菌叢異常の存在の第一報はスペインのグループからなされた (Sci Rep 2018; 8: 9681)。しかしそれが状態悪化に伴う「結果」なのか、病態の「原因」として振る舞うのか、がと言う疑問が残された。その点を明らかにするため、 “Sanada TJ, et al. Pulm Circ. 2020;10:2045894020929147” はSugen/hypoxiaラットに対し4種の抗菌薬投与による腸内細菌改変を行い、血行動態と肺血管リモデリングへの影響を検討した。抗菌薬投与が行われたSu/Hxラットでは通常のSu/Hxラットと比較し、腸内細菌叢組成が完全に変化していた(図4A)。そして、右室収縮期圧(RVSP)とともに、肺動脈の閉塞性病変の有意な減少を認め(図4B, C)、腸内細菌叢修飾が肺血管リモデリングの進展を抑制しうることを示した。

本研究は腸内細菌叢異常と肺高血圧症病態の因果関係について踏み込んだ初の論文である。腸内細菌叢の修飾が肺高血圧症の病態進展に影響を与えるということは、プロバイオティクスなどが肺高血圧症の予防に寄与しうるなど、肺高血圧症のケアに新たな枠組みを提供することにつながる。本研究はSu/Hx肺動脈性肺高血圧症(PAH)モデルを用いた研究であるが、CTEPH病態でも同様である可能性がBMC Pulm Med. 2022論文で示された。CTEPH患者においてもPAHと同様の肺動脈リモデリングが認められ、腸内細菌叢は血行動態に影響を与えうることが明らかとなった。

まとめ

BMC Pulm Med. 2022論文は、CTEPH患者において腸内細菌叢異常が存在することを示すとともに、病態発生に関与する炎症性機序の理解に新しい視点を加えた。Pulm Circ 2020論文は、腸内細菌叢異常と肺高血圧症の病態発生の間に存在する因果関係について述べ、腸内細菌改変が肺高血圧症の予防や治療の手段となり得る可能性を示した。これらの研究成果は、CTEPHの病態理解に新しい光を当て、また疾患の予防や治療に全く新しい枠組みを提示するパラダイムシフトを提供するものであると考える。

中野 嘉久(名古屋大学医学部附属病院 循環器内科)

「Refined CTプロトコールを用いた急性肺塞栓症発症1年後の肺動脈残存血栓の高頻度検出」

研究要旨

背景

急性肺塞栓症(PE)後の病態について、慢性期に症状が残存するpost-PE syndromeがあげられる。Post-PE syndromeの最重症の病型として慢性血栓塞栓性肺高血圧症(chronic thromboembolic pulmonary hypertension: CTEPH)があげられ予後不良な疾患であったが、近年の治療方法の進歩により多くの症例で予後の改善がみられている。そのため急性PE後にCTEPHもしくはその前段階である慢性血栓塞栓性疾患((chronic thromboembolic disease: CTED)に進展しうる症例を早期発見し、早期に治療介入することで予後がさらに改善することが期待され、重要な臨床課題となっている。

研究成果

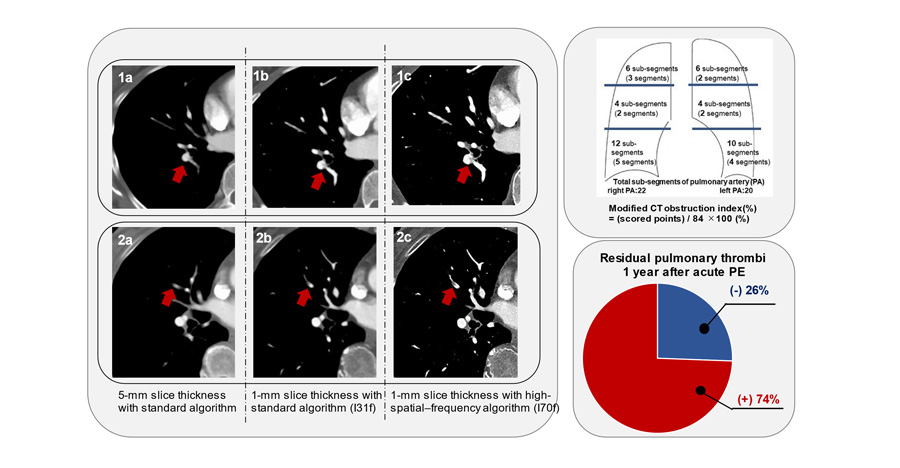

Nagoya PE studyでは名古屋大学医学部附属病院およびその関連病院で急性PE発症後の症例を登録し、発症から1年後に名古屋大学医学附属病院に受診いたただき自覚症状、QOLスコア、運動耐容能、心エコーによる心機能評価、肺動脈造影CTなど多面的な評価を実施した(J Thromb Haemost. Nakano Y et al. 2022) 。とくに肺動脈内血栓を評価するために国立循環器病研究センターのCTプロトコールをベースとし(Jpn J Radiol. Fukuda T et al. 2016; Eur J Radiol. Ogo T et al. 2017)、院内放射線科との協力により当院に適した形のrefined CTプロトコールで撮像することで末梢病変まで評価することが可能になった。あわせて従来から定義されている肺動脈造影CTによる肺動脈血栓の定量的な評価の指標であるCT obstruction index (Qanadli score, CTOI)を改変したmodified CT obstruction index(mCTOI)を作成し、微細な血栓性病変のスコア化を可能にした。

本研究で用いた詳細なCTプロトコールで評価を行うと74%もの症例で肺動脈残存血栓が検出され、これは過去のCTによる報告と比べかなり高い頻度であった。またCTEPHの発症は3.8%の症例にみられ、こちらは過去の報告に矛盾しない結果であった。次に、1か月後に通常のプロトコールで確認できる程度の肺動脈内血栓が残存するケースは、有意に1年後に残存血栓を認めることが明らかになった。さらに重回帰分析の結果、診断時の心エコー検査において右心負荷所見を示唆する三尖弁逆流圧較差(tricuspid regurgitation pressure gradient: TRPG)≥60mmHgを認める例および左室拡張末期径が小さいほど、1年後に残存する肺動脈血栓量が多い(mCTOI値が高い)ことが明らかになった(TRPG ≥ 60mmHg:β=0.367, P=0.003; LVDd:β=–0.435, P =0.001)。上記結果は過去に肺塞栓症の確定診断を受けている症例を除いた(初発の肺塞栓症症例のみ)解析でも同様の結果であった(TRPG ≥ 60mmHg:β=0.471, P=0.001; LVDd:β=–0.405, P =0.003、未発表データであり今後発表予定)。最後に1年後心エコー検査にてTRV > 2.8 m/sを認めた例では肺動脈血栓量が多い(mCTOI値が高い)ことも確認された(β=0.458, P=0.001、論文執筆中)。こちらも初発の肺塞栓症症例のみの解析でも同様の結果であった (第86回日本循環器学会学術集会にて口頭発表)。

本研究で得られた知見および今後の展開

本研究で使用したrefined CTプロトコールは、これまで想定されていた造影CTの位置づけ(Eur Respir J. Delcroix M et al. 2021)を変えうる精度であると考えられる。本研究の結果から、急性PE後の症例では慢性期に従来よりも多くのケースで肺動脈内に血栓が残存していることが示唆され、初発の急性PEに限定しても同様の結果であった。これらの結果より、急性PEを発症した症例では、過去に診断されていない無症候性もしくは軽微な症候のみの肺塞栓症を罹患していたもしくはin situに肺動脈血栓を認めていた可能性が考えられる。画像所見で残存血栓をとらえることは、急性PE後の抗凝固療法の継続・中止を判断するうえで非常に重要な結果である。さらに現在CTEPHの診断基準の変更が検討されており、CTEPHの早期診断への寄与が期待できる。

今後、画像解析と診断をより多くの施設で高い精度で実施できるよう研究をおこなっている。さらにCTEPHを含め難病・希少疾患である肺高血圧症の診療において、病病連携は非常に重要であり、そのシステムの構築についても研究を進めている。